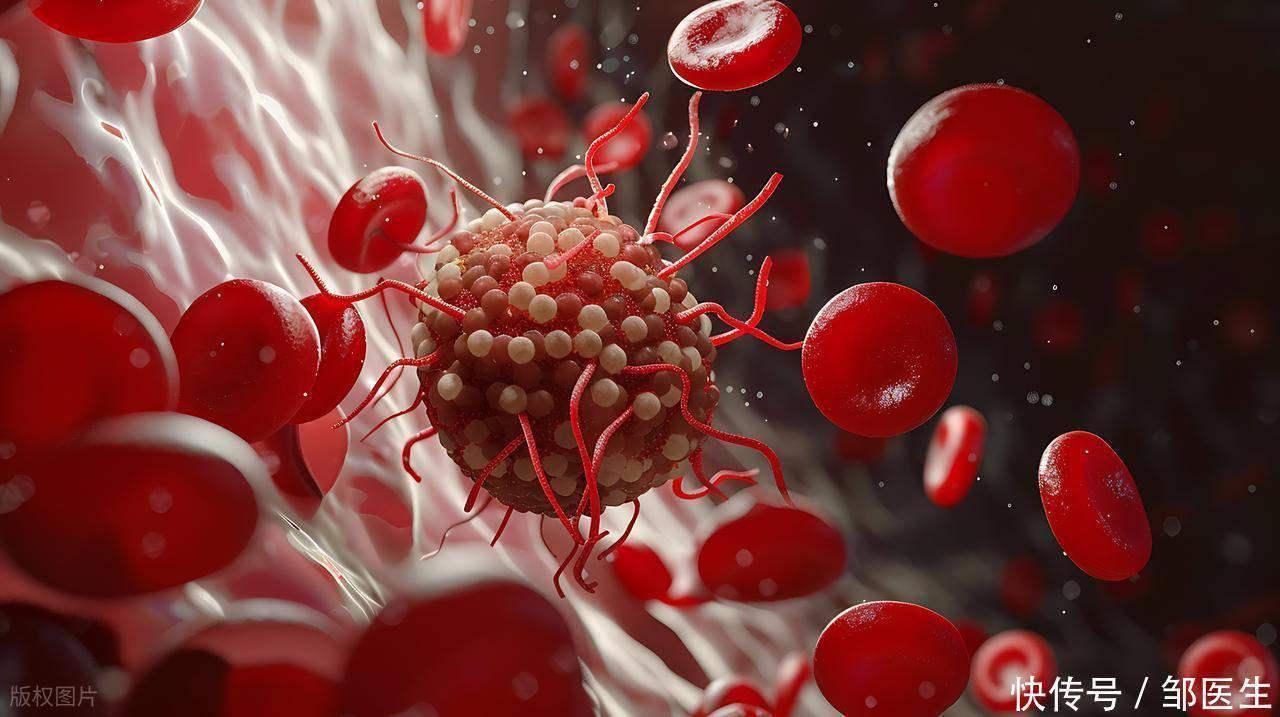

血栓作为血管中的“隐形杀手”,其形成与血液流动状态、血管内皮健康密切相关。当血液黏稠度升高或血管壁受损时专业配资网,血小板与纤维蛋白便会交织成网,形成阻碍循环的“血栓”。这些潜在危机往往潜伏在人体特定部位,需通过科学认知与日常防护来降低风险。

下肢深静脉是血栓形成的“重灾区”。长时间保持坐姿、术后卧床或血液处于高凝状态的人群,静脉瓣处的血液回流易受阻,导致局部淤积形成血栓。此类血栓若脱落,可能随血流进入肺动脉,引发致命的肺栓塞。值得注意的是,秋季气温下降可能引发血管收缩,进一步增加静脉回流难度,需特别注意腿部保暖与活动。

心脏的左心房同样是血栓的高危区域。房颤患者因心房不规则颤动,血液易在此滞留并形成血栓。这类血栓一旦脱落,可能直接堵塞脑动脉,引发缺血性卒中。控制心率、维持心脏正常节律,是预防此类血栓的关键措施。

脑部血管的脆弱性不容忽视。高血压或动脉硬化患者,血管内壁的斑块破裂会激活凝血系统,在脑动脉分支处形成血栓,导致局部脑组织缺血。此类血栓形成速度较快,若未及时干预可能造成神经功能损伤。因此,控制血压、定期监测血管健康状况至关重要。

身体会通过两个明确信号发出警示:当单侧肢体出现无法缓解的肿胀与沉重感,或平静状态下突发呼吸急促伴胸骨后闷痛,这可能是血栓活动的征兆。此时需立即停止活动,保持平卧并抬高下肢,为后续医疗处置争取时间。

预防血栓需从生活细节入手。建议每坐立一小时起身活动三分钟,促进下肢静脉回流;通过饮食调整与适度运动控制血压、血脂,减少血管内皮损伤;秋季可适当增加温性食物摄入,避免寒冷刺激引发的血管收缩。此外,保持充足饮水、避免过度脱水,也有助于维持血液流动的顺畅性。秋季天气转凉,血管易受寒冷刺激收缩,增加血栓形成风险。建议根据气温变化及时增添衣物,尤其注意下肢保暖;可进行适度有氧运动,如快走、慢跑等,促进血液循环;同时避免长时间处于低温环境,减少血管突然收缩的可能性。

血栓并非不可预防的“健康炸弹”专业配资网,而是身体与生活习惯博弈的结果。通过了解高危区域、识别早期信号、坚持科学预防,我们完全有能力将潜在威胁转化为可控的健康课题。毕竟,对身体的敬畏与关注,永远是最好的“预防良药”。

凯丰资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。