珍贵的古代画卷被浇酒点燃,火光腾起,人们看到的不是焦糊的纸张,而是因返铅变黑的画面重现光彩;这也不是魔术表演,而是传统书画装裱修复技术通过镜头,向千百万观众炫的一手“绝活”。

7月23日,央视频与红果短剧联合出品的短剧《墨韵新生》正式上线播出。此剧将镜头对准鲜为人知的古画修复江湖,通过两位主人公进行技艺博弈并携手护宝的故事,带领观众沉浸式感受古画修复的魅力。

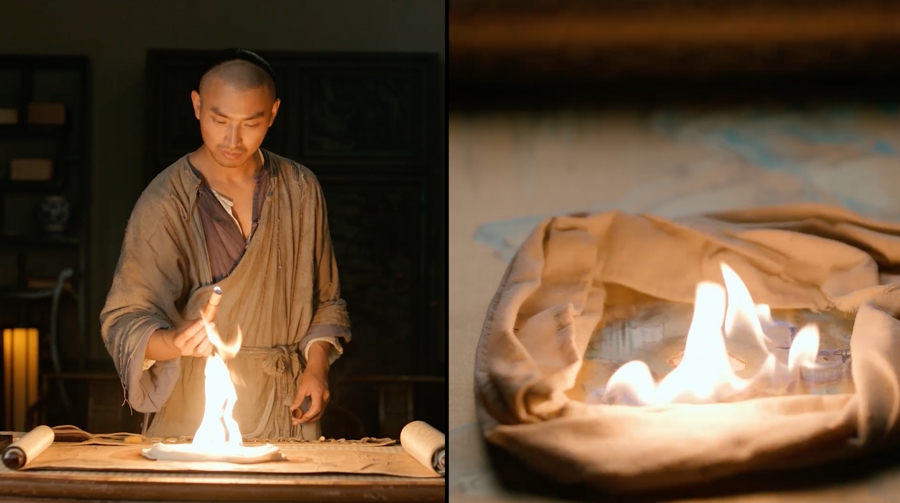

“火烧法”技艺相关剧照

“火烧法”技艺相关剧照

《墨韵新生》以《千里江山图》修复为开端,将古书画鉴赏、古画修复、解谜寻宝等诸多元素融合,开启文化传承叙事。剧中主人公,吴墨林是来自民间的装裱匠人,刘定之是供职于宫廷的书画修复师,他们对书画修复的技艺理解不同,但都对保护传承古代书画怀有真挚情感。剧情设定大胆而又奇诡:吴墨林成功修复宋代名画《千里江山图》,受到雍正皇帝器重,与刘定之一起前往江南寻找唐伯虎遗留的书画宝藏。二人以深厚的书画创作、鉴赏和修复素养为依托,经历千难万险找到宝藏,却因坚持保护民间文脉的理念与雍正皇帝发生冲突,险遭不测但最终和解。作品通过人物塑造与情节设计,将守护国宝的叙事升华为中华文脉薪火相传的使命。

去年,红果短剧曾以一部令人印象深刻的《重回永乐大典》,演绎了当代青年对古籍保护使命和技艺的传承。从《墨韵新生》可以看出,出品方对利用短剧形式倡导古籍保护和非遗技能,又做出新的探索。

作为信息载体,书画可以说是一个特殊门类的古籍。近年来,经过全社会努力,古籍修复保护成果显著,理念也不断“出圈”,赢得越来越多关注,但社会大众对古书画修复保护的了解,尚难与其重要作用相匹配。

流传至今的每一部古籍都很珍贵,但古书与书画相比,大部分书籍属于印刷品,或多或少有一些复本,提高了内容流传的机率,书画则每一件都是独一无二的孤品,如果残损凋敝而未能及时挽救,就会面临内容随同载体一起消失的风险。

古人对此已有清楚认识。如明人周嘉胄《装潢志》中就说“古迹重装,如病延医”,认为“前代书画,传历至今,未有不残脱者。苟欲改装,如病笃延医,医善则随手而起,医不善则随剂而毙”,“窃谓装潢者,书画之司命也”,把装潢即装裱看作书画命运的决定因素,把修复看作书画除病续命的关键行动。

在实践中,流传至今的历代法书名画大多经过多次重装,而且这样的行动一直在持续。故宫博物院收藏的张择端《清明上河图》、展子虔《游春图》、韩滉《五牛图》、顾闳中《韩熙载夜宴图》等人们耳熟能详的书画国宝,都在新中国成立后几十年后经过精心修复才能陈列展示。这些书画的装裱本身,也成为一种艺术,陪伴原作绽放光华。

古书画修复过程中发生的种种故事,展现出令人崇敬的“工匠精神”。如唐代名画《五牛图》,是中国现存最早的纸本图画,原为清宫旧藏,清末流落海外,1950年由国家购回拨交故宫收藏,当时已残破不堪,难以展阅。1977年,故宫的书画修复高手孙承枝先生历时八个月将它重装完成,修复时在牛身上发现55个纸张破洞,在牛身外发现83个破洞,全卷还有120个边口裂缝。所有这些破损之处,都经过选纸配色,补齐磨平,通过高度细心的工作,达成天衣无缝的效果。今天,观展者在有幸一睹《五牛图》风采时,会否想到它经历怎样的磨难能得以穿越千载?画幅背后隐藏了多少“文物医生”的心血和贡献?其实,这正是《墨韵新生》应该拥有更多观众的理由。

《墨韵新生》的第一集,展现的就是吴墨林修复《千里江山图》上破损纸洞的画面,把书画表面难以发现的修补之处及背后过程,清晰地送到观众眼前。故事是虚构的,技术却是真实的,短剧的创意,满足了观众“偷师学艺”的愿望,解开一个个引人入胜的技术之谜。《墨韵新生》剧本改编自畅销小说《纸上云烟》,小说作者李屹东是国家图书馆文献修复师,也是短剧的修复技术指导。他通过细节表现真实,成功实现了追求的目标:让技术本身成为审美对象。

除了修残补洞、全色接笔,《墨韵新生》还展示了修复装裱中淋洗画芯、拼接画面等工艺,以及从石碑上打制拓片的技巧。剧中围绕唐伯虎的宝藏,用苏轼、黄庭坚、沈周、文征明等书画名家的作品串联起剧情,在只言片语间道出他们的作品特点,堪称本色当行,以潜移默化增长观众见闻。

作为新兴艺术,短剧正在形成自具特色的表现范式。《墨韵新生》设计了宫斗、悬疑、冒险、寻宝、解谜等诸多模块情节,而以书画和修复作为联络主线,将非遗工艺、传统书画知识与剧情有机结合,避免“生拉硬套”,适合观众欣赏接受。在侦探寻宝、推理解谜这类游戏中,图画是推进剧情的有效道具,而《墨韵新生》锦上添花,在此基础上又引入修复装裱技能。冯梦龙《喻世明言》中有一篇小说《滕大尹鬼断家私》,写的是倪守谦用画像暗示藏宝地点,并将遗嘱装裱在画像中,后来由滕大尹勘破机关、寻得财宝。短剧与小说形式不一,但古今神会,异曲同工。

优秀文化在一代代人的接力中传承。如今,古籍保护和书画修复等技艺,已发展到传统工艺和现代科技相结合的阶段,对这些非遗技术的艺术弘扬也进入视频时代。2016年,纪录片《我在故宫修文物》在央视上映,瞬间点燃观众特别是年轻一代对非遗技术的热情,直到十年后的今天余温犹在。这部纪录片的第三集围绕古书画的修复、临摹展开,真实而又系统地介绍了修复工艺的各个环节、细节,可谓揭开了隐藏在故宫最深处的“秘密”。2022年,纪录片《穿越时空的古籍》在西瓜视频上线,其中也有专门一集讲述国家图书馆修复《永乐大典》的故事。两部展示“技术之美”的影片都获得高赞评价。古籍保护、文物保护理念能深入人心,切合数字时代要求的艺术创造、表现形式功不可没,如今引领风尚的短剧也加入这一行列。

每一项事业的未来,都基于更多年轻人的加入。现在对传统文化包括技术抱有浓厚兴趣的年轻人越来越多,相关艺术作品广受欢迎,各大博物馆一票难求。在古籍保护行业,近几年出版的古籍修复技能专著,多已成为畅销书,读者群远超出专业工作者的范围,说明社会对技术本身抱有了解和欣赏的高度兴趣。此情此景下,通过短剧这一新的艺术和传播方式,让传统文化和技术以更鲜活的形式触达年轻观众,实现传统文化传承与现代艺术创作的双向奔赴,越来越多《墨韵新生》这样的短剧作品值得期待。

(作者系中国古籍保护协会古籍鉴定专业委员会委员专业配资网,北京印刷学院兼职教授。曾任北京大学图书馆馆员,美国哥伦比亚大学访问学者,著有《E考据故事集》《文中象外》《中国印刷史新论》等。)

凯丰资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。